Janaína Mattos Alves, de 35 anos, viu seu mundo desmoronar na noite do dia 30 de junho de 2016. Estava em casa quando chegaram à sua porta para dar a notícia que seu filho, Jhonata Dalber, então com 16 anos, havia levado um tiro. “O amigo dele chegou no meu portão desesperado gritando ‘acertaram o Dalber’. Jamais pensei que tivesse sido um tiro que viria a matar o meu filho. Imaginei que fosse na perna, no braço, de raspão, que iria para o hospital, mas sobreviveria”, lembra Janaína. Jhonata tinha saído da sua casa, na Usina (Tijuca) a pedido da mãe para buscar sacos de pipoca na casa de um parente, que utilizaria na festa da escola do filho mais novo no dia seguinte. Quando soube o que aconteceu, Janaína foi até o local onde havia ocorrido a ação, mas seu filho não estava mais lá. “Cheguei na São Miguel (Uma das principais ruas da Tijuca) de moto e perguntei para os policiais ‘cadê o meu filho?’Até então eu não sabia que tinham removido o corpo. Eles riram da minha cara e debocharam de mim”, denuncia.

Já no Hospital do Andaraí, um grupo de familiares e amigos de Jhonata esperavam ansiosos por notícias, que foram as piores possíveis: ele já estava morto. Na imprensa comercial, o caso foi amplamente divulgado e a Coordenadoria de Polícia Pacificadora publicou uma nota, informando que após um confronto com policiais, um homem foi baleado e socorrido e os demais conseguiram fugir. Janaína conta que após o assassinato, ela não teve acesso a nenhuma informação sobre o ocorrido e a versão dos fatos que ela conhecia, de que ele havia sido baleado em uma troca de tiros, mudou quando o caso foi denunciado e chegou ao Ministério Público (MP). “Eu não sabia nada do caso do meu filho até ele chegar no MP na mão da promotora. Descobri que o policial atirou a queima roupa, por trás. Encostou arma na cabeça do meu filho, que tinha orla de queimadura da arma. Até então a gente pensava que tinha sido um tiro de fuzil, mas aí foi um tiro de pistola de 40 e o laudo cadavérico mostrou isso tudo”.

Vidas interrompidas

Jhonata estava no primeiro ano do Ensino Médio, tinha muitos amigos e uma namorada. Estava animado para começar, no dia 14 do mês seguinte a sua morte, um curso de informática e inglês na Praça Saens Peña. Como muitos jovens da sua idade, planejava ingressar no mercado de trabalho, conquistar independência financeira e auxiliar a família. “Ele estava doido para começar a trabalhar e me ajudar, era um menino muito prestativo, sempre ensinei meus filhos as coisas certas e erradas. Os sonhos dele e os meus foram interrompidos”, lamenta Janaína.

A dor de perder um filho é irreparável para qualquer mãe. Quando esta morte é derivada da violência estatal, o processo para quem fica é bem mais complexo. Janaína conta que além de lidar com o seu próprio luto, precisa se manter forte para ajudar os três filhos mais novos, respectivamente 6, 9 e 11 anos, a superarem o trauma, além de todo o processo de luta por justiça e da defesa da memória de seu filho. “A dor é dobrada porque é a dor da saudade e a tristeza dos filhos. Tento me manter forte para não mostrar a tristeza”.

Olivia Morgado Françozo, psicóloga e psicanalista do Núcleo de Apoio Psicossocial para Afetados pela Violência de Estado, explica que a maior parte das vítimas dos casos de auto de resistência são homens, negros, jovens e quem resistem são as mulheres, que seguem como sobreviventes e buscam uma rede de apoio. Para Olívia, perder alguém da família por um assassinato afeta a todos e muitas vezes surge a culpabilização pessoal. “Elas [as mães] se perguntam aonde foi que erraram, porque não puderam dar conta e que muitos desses sofrimentos são silenciados. Acreditamos muito no trabalho terapêutico grupal, fazer entender que é uma política de Estado e não é um caso isolado, é um processo de desculpabilização”, conta.

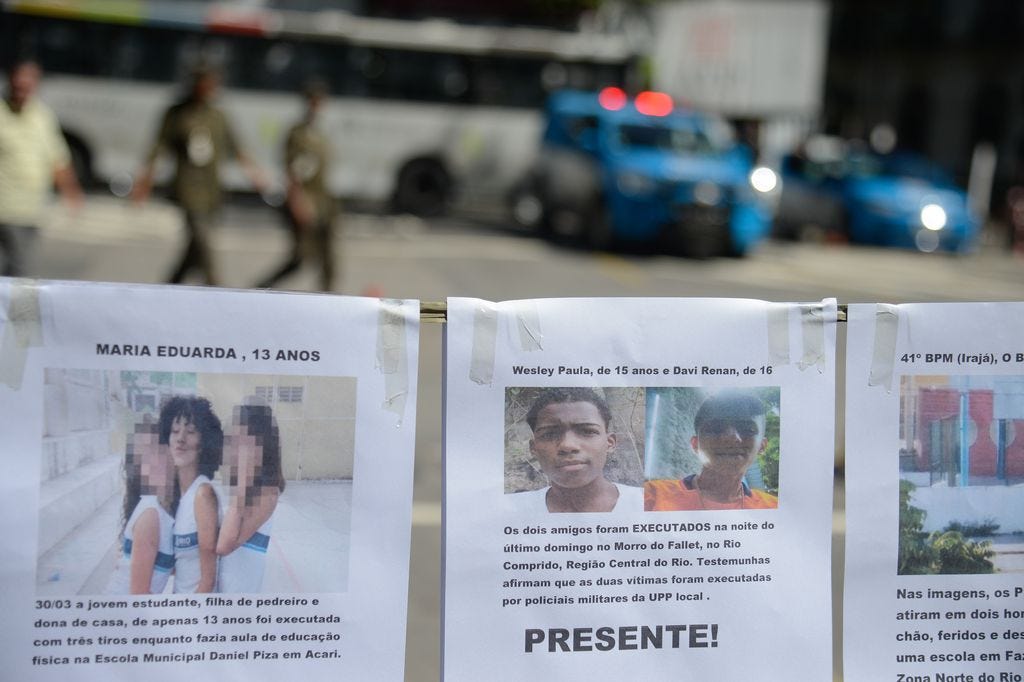

De acordo com Olívia, o reconhecimento da responsabilidade do Estado é importante para transferir a culpa da mãe, da família. “No dia a dia da luta, elas conseguem espaços nos jornais com a versão delas, o que é super importante. Mas antes, nas versões oficiais, o que há são as versões racistas, de muita criminalização da pobreza. O racismo institucional e a não responsabilização do Estado são cargas muito pesadas para que elas carreguem e se responsabilizem por algo que não é de responsabilidades delas. A intenção de se fazer saber dos que morreram pelos que ficaram, o ‘nossos mortos têm voz’ é uma luta coletiva”, completa.

“Nossos mortos têm voz”

Enquanto fechávamos este texto, o movimento de mães e familiares do Rio de Janeiro perdeu mais uma guerreira vítima da dor, do racismo, da impunidade e, que por coincidência, também se chamava Janaína, assim como a nossa entrevistada para esta reportagem. Janaína Soares, do movimento de Mães de Manguinhos, morreu no dia 6 de novembro depois de sete paradas cardíacas. Ela, que já havia perdido o marido em um assalto, em 2015 viu o filho morrer nas mãos de policiais militares na favela em que morava. Janaina foi uma das mulheres que incansavelmente tentava se manter de pé em busca da memória, da justiça e de respostas do Estado sobre o assassinato de Christian, que tinha na época apenas 13 anos.

A cada dia surgem mais mães, mais pais, mais familiares vítimas da crueldade do Estado. O que significa que a cada dia surgem mais mulheres sofrendo a dor de ter perdido seus filhos. Surgem mulheres que entregam suas vidas à luta e acabam se dedicando a isto de forma exclusiva. A busca por reparação psíquica também é uma das bandeiras de lutas delas.

E tudo isso sem nenhum tipo de apoio do Estado. “Se o Estado ajudasse financeiramente e psicologicamente minha família, não passaria por algumas dificuldades depois da morte do meu filho. Minha família ficou totalmente desestruturada”, conta Janaína que, além questões financeiras por não poder trabalhar, lida com os traumas dos filhos menores, que até reprovaram na escola após a tragédia.

Segundo a psicóloga Olívia o assassinato de um ente vitimado pela violência de Estado. “É um impacto muito grande na vida dessas pessoas. É preciso saber o que se faz com isso, de como ela pode ser amparada nos serviços públicos, nas redes de familiares e de mães. Aqui no Rio tem crescido muito o debate de como saber seguir em frente depois de um trauma, de uma violência que vai marcar suas vidas para sempre. Elas acabam criando suas próprias redes de apoio, já que o Estado não garante atendimento a essas mães e familiares”, comenta.

A Rede de Mães tem sido importante para esse fortalecimento. Para Janaína Alves, o apoio da sua família, a militância e a participação no Redes foram fundamentais para reunir forças e continuar após a morte de Jhonata. “Conheci as mães logo após o falecimento do meu filho. Elas fizeram um café da manhã para mim, que intitularam ‘Café das Fortes’. Ali me contaram um pouco da história e das lutas delas a partir da morte dos filhos e mostraram para mim que eu tinha que lutar, que naquele momento eu era a voz do meu filho, que eu não poderia desistir, que se eu não lutasse, o culpado não iria pagar e não haveria justiça”, lembra emocionada.

Espaços como estes de fortalecimento e criados por elas próprias, fazem com que as famílias quebrem também o próprio medo de falar sobre os seus casos, além de conhecerem outras mães, outras histórias de buscas por justiça.

Impunidade

Assim, como o caso de Janaina Alves, mais outras mulheres e familiares choram hoje a morte dos seus filhos, maridos, familiares no Rio de Janeiro, sendo este o estado que está hoje sob intervenção militar desde o dia 16 de fevereiro de 2018. De janeiro a setembro deste ano já somam-se 1.181, destes 416 ocorreram na Baixada Fluminense; no interior do estado foram 147; na Grande Niterói foram 198 e na capital foram 420 casos segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Do total, 80% do casos ocorreram na capital e Baixada, o que significa que os casos de auto de resistência acontecem com mais frequência nas favelas e periferias do Rio. Este já é considerado como o pior da história do Rio quando se trata do aumento número dos casos de auto de resistência.

Para além do histórico aumento, o interventor já deu inúmeras declarações afirmando que é preciso trocar o termo “auto de resistência” por “legítima defesa”. O gestor militar aponta assim para a legitimação do massacre, do genocídio e da militarização das vidas negras, periféricas e faveladas.

O aumento nos casos faz se perguntar por que esta política de extermínio ainda acontece mesmo diante de inúmeras denúncias nacionais e internacionais, o que garante que o Brasil é um país violador de direitos e isto é parte do racismo institucional. Além disso, muitos dos casos acabam nem ganhando os grande noticiários, ou acabam nem virando processo, já que o próprio Estado Brasileiro também produz a política do medo e faz com que muitos familiares não tenham chance nem de pensarem em denunciar, de ir aos órgãos públicos buscar apoios jurídicos.

As respostas de como o próprio Estado produz a política do medo e, também, a criminalização da pobreza, é quando se pára para analisar as próprias falas dos governantes e dos generais. Por exemplos, é quando o interventor da Intervenção Militar no Rio afirma que este foi um ano de sucesso, já que segundo ele o número de roubo de cargas caiu. O que para os moradores de favelas, periferias e familiares destas vítimas, é um ano de tristeza, revolta e muita dor, pois são vidas massacradas em nome de um serviço de ‘combate ao crime organizado’. Ou seja, esta é uma política de extermínio praticada de cima para baixo e a comando dos poderes estatais e de suas forças armadas.

Outro ponto que chama atenção e mostra como os poderes caminham juntos e fazem com que as polícias e o exército se sintam à vontade para continuarem cometendo tais abusos e massacres é quando a maior parte desses casos não são levados a julgamentos. Diante deste momento de intervenção no Rio de Janeiro, não se sabe de quem é a responsabilidade de dar respostas sobre estes casos, já que as operações que ocorrem hoje nas periferias e nas favelas do Rio são feitas tanto pelas polícias civis e militares, quanto pelo exército, o que faz com que eles também “abafem” suas responsabilidades diante das violações cometidas dentro de locais empobrecidos, como ocorreu com o caso da chacina do Salgueiro, favela localizada em São Gonçalo. O caso foi arquivado diante da dúvida de quem cometeu tais crimes, o que significa que as três partes (polícias civil e militares, além do exército) agindo juntas fazem com que se protejam, já que passaram a não responder sobre seus atos.

Sabe-se que a política de extermínio praticada pelos governantes é uma prática já estabelecida no Rio de Janeiro. Nos últimos 10 anos, as favelas e periferias sofreram com o aumento do poder bélico dentro das favelas, sofreram com a entrada das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e, também, com a entrada do exército em algumas destas favelas. Governantes da época também afirmavam que o público favelado era o público inimigo e que deveria ser combatido, assim como dizia Sérgio Cabral na época ao afirmar que “mulher de favela é fábrica de produzir marginal”. Nos últimos 10 anos 16 mil pessoas morreram vítimas das ações policiais em favelas e periferias do Rio. Na Baixada Fluminense, segundo levantamento realizado pelo Fórum Grita Baixada e Centro dos Direitos Humanos, pelo projeto de Litigância Estratégica, a partir de dados da polícia civil entre 2010 à 2015 tivemos 2046 autos de resistência na Baixada Fluminense, sendo o 15º BPM — Duque de Caxias o mais envolvido.

Os novos governantes, também demonstram que as práticas militares serão cada vez mais presentes nos bairros empobrecidos do Rio. “O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai mirar na cabecinha e… fogo!”, afirmou o governador eleito no Rio de Janeiro. Wilson Witzel que vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Esta declaração do novo governador mostra o quanto o Rio de Janeiro vem aumentando a sua prática genocida dentro das favelas e periferias. Esta é a população considerada a inimiga da cidade, do Estado, é a “cabecinha” do jovem negro e morador de favela e periferia que este governador quer “abater”.

Com isto, se pergunta a quem recorrer diante do aumento no número de casos de auto de resistência, de chacinas e de operações que ocorrem hoje com helicópteros blindados, tanques de guerra e caveirões. A quem recorrer quando se tem o próprio Estado legitimando a ordem para matar, quando se tem um judiciário conivente com as práticas do Estado quando não leva casos como estes a julgamento, legitimando a impunidade.

Relatos, histórias e testemunhos como estes foram denunciados pelos movimentos de mães e familiares e pelos grupos que formam o movimento de favelas do Rio de Janeiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que esteve em visita ao Brasil. A Comissão em coletiva de imprensa declarou que o Estado Brasileiro deve respostas aos casos de auto de resistência, às chacinas, ao desaparecimento forçado e a cada violação de direitos cometidos pelas polícias e pelo exército brasileiro dentro das favelas e periferias do Rio de Janeiro.

Reportagem escrita por Gizele Martins e Jessica Santos com a parceria do Fundo Brasil de Direitos Humanos.