“Estamos vivendo uma catástrofe climática e não é porque o clima mudou. É o modelo de produção capitalista”, afirma Sandra Quintela em reportagem da Revista Casa Comum

Por Elvis Marques, Isadora Morena e Maria Victória Oliveira – Revista Casa Comum

A chuva que leva tudo, menos a solidariedade

Daniel Audibert tem 57 anos e vive, junto à sua família, há 32 anos, no Assentamento Integração Gaúcha, fruto da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Localizado em Eldorado do Sul (RS), o Assentamento é morada de outras 63 famílias que, conjuntamente, produzem mais de 130 variedades de produtos agrícolas com certificação 100% orgânica.

Essas famílias foram duramente atingidas pelo transbordamento do rio Jacuí, causado pelas últimas chuvas no Rio Grande do Sul. “Nós já fomos impactados por fatores climáticos por oito vezes, só que, em 2023 e 2024, foram mais graves”, conta Daniel, que teve sua produção e sua casa completamente inundadas.

Apesar das dores das perdas, Daniel e sua família participaram de diversas ações de solidariedade para ajudar outras pessoas atingidas, como a produção de refeições nas cozinhas comunitárias criadas pelo MST na região metropolitana de Porto Alegre (RS). “Por mais que a gente não tivesse alimentos para oferecer, porque a água também cobriu as nossas hortas, a gente estava lá nas cozinhas, ajudando a cozinhar, a fechar marmitas e mandar para as pessoas que necessitavam”, explica o agricultor, ressaltando que do início de maio até meados de agosto, mais de 180 mil marmitas foram distribuídas por duas cozinhas comunitárias locais, e que elas seguem produzindo em torno de 500 por dia.

As famílias do Assentamento também foram beneficiadas com atos de solidariedade, “a gente tem muita ajuda por parte de ONGs, da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap) e do MST, a gente recebeu através do Pix Solidário mudas de hortaliças e adubos orgânicos para recomeçarmos o replantio após as águas terem deixado os locais.”

Apesar dessa tentativa de recomeço, a comunidade busca, junto ao estado do Rio Grande do Sul, que eles sejam reassentados em um local onde possam retomar a produção agroecológica em segurança. Eles pleiteiam que o território, que hoje é o Assentamento, passe a ser uma Área de Preservação Permanente (APP).

“A gente está aqui hoje plantando de novo, mas com aquela luz, aquela visão de que um dia a gente poderá reconstruir essa história toda num outro lugar mais seguro e tranquilo, e aqui a gente devolve as terras para a Natureza. A gente luta, sonha e jamais desiste, né? A reforma agrária é isso. A bandeira principal do movimento é produzir alimento saudável e preservar o meio ambiente, a Natureza e o ecossistema como um todo”, conclui.

Davi contra Golias: a luta de Piquiá diante da indústria mineradora

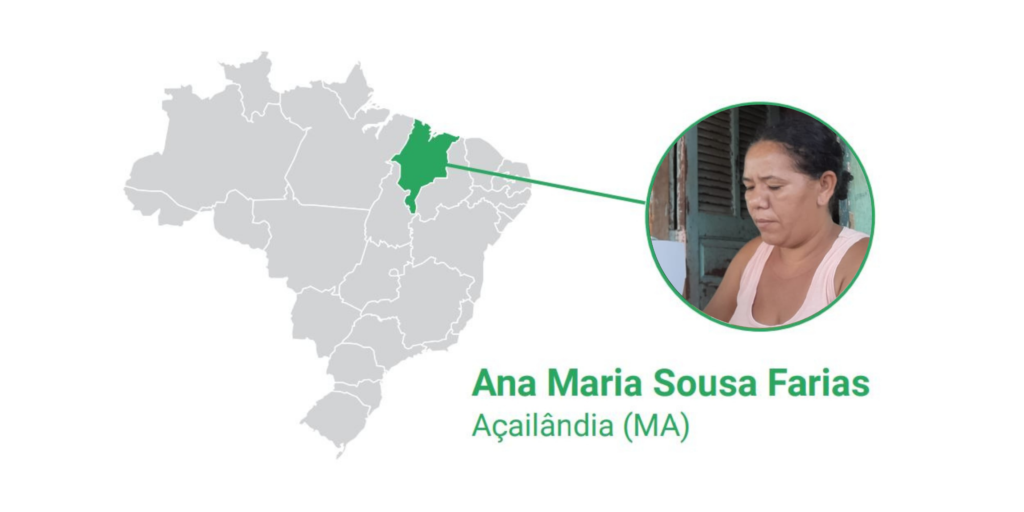

Residente no bairro Piquiá, em Açailândia (MA), há 17 anos, Ana Maria Sousa Farias viu a região mudar. A artesã de 38 anos conta que sua chegada coincidiu com o início das lutas comunitárias, muito impulsionadas pela construção da Ferrovia Carajás e, também, pela implementação e multiplicação de indústrias nas proximidades, em especial siderúrgicas ligadas à atividade mineradora.

“Aqui as pessoas trabalhavam muito na roça, de agricultura familiar. As indústrias foram crescendo e aí começou a vir a poluição. No decorrer do tempo, as pessoas já não plantavam porque não dava mais. Sem falar na poluição sonora também, que era muito grande”, explica Ana Maria, uma das poucas pessoas que ainda mora no local.

Um dia o bairro foi animado, com a presença de muitas famílias e o Rio Açailândia não tão poluído, por muito tempo a água contaminada pelas siderúrgicas foi despejada no rio, tornando os peixes impróprios para comer. Além disso, muitas pessoas se mudaram pelo adoecimento provocado pela poluição. Com muitas casas abandonadas, o bairro é hoje vítima de vandalismos e violências.

Os moradores de Piquiá lutam há décadas para serem reparados pelos impactos causados pela Ferrovia Carajás e conseguiram, após muita reivindicação e articulação, o reassentamento da comunidade com a construção de um novo bairro, planejada e coordenada pela Associação de Moradores, distante dos problemas ambientais. Piquiá da Conquista abrigará 312 famílias. Já outras 74 famílias, formadas pelos filhos dos antigos moradores, serão reassentadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida em outro local.

Apesar da alegria da promessa de vida nova, Ana Maria se queixa pelo fato de ter que deixar sua casa e o bairro onde criou seus filhos. Também se entristece com o fato de que muitos dos seus ex-companheiros de luta não estão mais vivos para desfrutar dessa nova fase.

Ela ainda lamenta a nova separação de famílias. Por exemplo, irá morar em Piquiá da Conquista, enquanto sua nora, que é atualmente sua vizinha e a ajuda com a produção de peças de costura e crochê, ficará no outro bairro. Ambas compõem o Grupo Mulheres Artesãs, uma articulação que reúne mulheres de Piquiá que se organizam para produzir e vender artesanato.

300 anos de resistência quilombola no Cerrado: contra invasores e grileiros

No coração do Cerrado, está situado o maior território de remanescentes de escravos do país, o Quilombo Kalunga, com uma área de aproximadamente 262 mil hectares, que incide em três municípios do estado de Goiás: Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

O Quilombo Kalunga, com cerca de 300 anos de história, é composto por 39 comunidades e 8.500 pessoas, conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Aldair Paulino é morador da comunidade Engenho 2 e membro da comissão agrária da Associação Quilombo Kalunga (AQK), criada nos anos 1990 para representar juridicamente a população tradicional na luta pelo território.

“O principal objetivo da fundação da AQK é a retomada das nossas terras ancestrais que estão nas mãos de invasores e grileiros das áreas mineral e agrícola. Os avanços e as invasões em nosso território ficaram mais fortes durante o último governo federal. Sofremos bastante com várias liberações para pesquisa de minério em nossas terras. Havia muita gente derrubando o Cerrado”, relembra.

Aldair tem observado a diminuição das nascentes de água e o desaparecimento de pequenos córregos na área. “Hoje, a gente consegue ver algumas nascentes apenas na época das chuvas, depois elas secam. Há comunidades que, do mês de julho em diante, sofrem com a escassez de água. Só quem sabe o tamanho dos impactos ambientais atuais é quem tem um córrego em seu território, e, de repente, não tem mais porque ele seca”, lamenta o quilombola.

Apesar dos desafios, em 2021, a luta do Quilombo Kalunga pela conservação da área e de seus modos de vida ancestrais foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o primeiro Território e Área Conservada por Comunidades Indígenas e Locais (Ticca) do Brasil.

De um território indígena impactado na Venezuela ao refúgio no Brasil

Há cinco anos no Brasil, Alida Gómez, profissional da educação e artesã, é originária do povo indígena Warao, a segunda etnia mais populosa da Venezuela, com cerca de 49 mil pessoas, segundo a Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para Refugiados (ACNUR).

Alida vive há alguns anos na comunidade Warao Janoko, a 35 quilômetros de Boa Vista (RR), composta por 12 famílias Warao, e 2 núcleos familiares do povo Kariña. Ao todo, o local abriga quase 100 pessoas que compartilham uma pequena área adquirida com o apoio de diversas organizações sociais.

Antes de recomeçar a vida no Brasil, Alida relata que vivenciou muitas tragédias junto ao seu povo, como a regulação e o fechamento de uma importante fonte de água de sua região, e, com isso, perdas de plantações, como a de mandioca, além de mortes de pessoas. A comunidade também sofreu impactos de garimpeiros e com o derramamento de óleo nas águas.

“E daí veio a poluição da água – rio Orinoco, um dos maiores rios da região –, o que impactou também a pesca. Com o tempo, a economia ficou muito difícil, pois não havia produção suficiente. Todos os refugiados que estão aqui no Brasil têm uma história própria. No meu caso, eu me mudei para este país para sustentar os meus três filhos”, relata Alida.

Em Boa Vista, a indígena viveu por quase dois anos e meio em um abrigo, até poder retomar a vida na comunidade Warao Janoko, em solo brasileiro.

Marcia Oliveira, professora da Universidade Federal de Roraima (UFRR), que tem acompanhado a luta dos indígenas venezuelanos no Brasil, relata que, em poucos meses, as casas da comunidade estão rodeadas de plantações de hortaliças, macaxeira, bananas diversas, flores e pequenas fruteiras. “É lindo ver a alegria das famílias no seu território”, afirma.

Quando a indignação vira ação: a juventude busca justiça climática

“Em 2013, quando eu tinha 12 anos, ocorreu uma enchente no meu território, que avassalou a minha casa e a minha comunidade. Nesse processo, minha bisavó, na época com 90 anos, perdeu todos os seus itens”, conta Maria Clara Salvador, de 23 anos, moradora do município de Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.

A perda de todos os móveis e da própria casa, construída pelo marido, adoeceu a bisavó de Maria Clara. “Hoje eu entendo que ela teve um processo de depressão climática, ou seja, problemas psíquicos após eventos climáticos traumáticos. Ela ficou debilitada por um mês.”

Essa situação familiar e as várias outras enchentes que ocorreram no território de Maria Clara nos anos seguintes provocaram nela indignação e a fizeram começar a atuar na comunidade, estudando, escrevendo em jornais comunitários, participando de ações de solidariedade, campanhas e outras atividades.

Hoje, Maria Clara é graduanda em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), além de pesquisadora, redatora e cofundadora da Coalizão O Clima é de Mudança, uma organização formada por pessoas periféricas que olham e pensam a justiça climática e como implementar soluções por meio de tecnologias da periferia a fim de promover um mundo melhor.

A organização já teve diversas iniciativas, entre elas a de levar as demandas das comunidades periféricas sobre mudanças climáticas para a COP 27, que ocorreu em 2022 no Egito. A COP, ou Conferência das Partes, é um encontro anual que reúne representantes de diversos países para discutir e negociar ações globais sobre mudanças climáticas, sendo o órgão supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).

Analisando o cenário brasileiro e a esperança por justiça climática, Maria Clara afirma que “apesar de muita política de morte, existe também um povo brasileiro que tem pensado uma política de vida, coletividade, amor e empatia. Isso se reverbera em vários espaços de incidência política, de articulação de movimentos sociais, de movimentos internacionais, da sociedade civil, também na arte e na cultura.”

Muito mais para contar

Conheça, em detalhes, cada uma dessas histórias numa produção audiovisual especial da Revista Casa Comum. Assista em: bit.ly/RCC_10_66

De que forma essas cinco histórias se conectam? O que elas têm em comum?

Aldair, Alida, Ana Maria, Daniel e Maria Clara são representantes de cada uma das cinco regiões do Brasil entre as milhões de pessoas que sofrem diariamente com os efeitos da crise socioambiental. Em suas histórias de vida, é possível identificar a violação de seus territórios, seja por excesso de água seja pela falta dela, por poluição, pela morte da biodiversidade, da terra e das águas que dá de beber e de comer para tanta gente.

Sejam as cheias da região Sul do país, o excesso de chuvas que causa deslizamentos de moradias no Sudeste, as ilhas de calor no Complexo da Maré no Rio de Janeiro e em tantas outras periferias urbanas espalhadas pelo país. O fogo no Pantanal, que transforma animais em carcaças. A secura na região amazônica, que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo.

Os múltiplos e distintos eventos climáticos que têm tomado conta do cotidiano dos brasileiros provam que, quando o assunto são os biomas e as mudanças climáticas, tudo está interligado e que todos, todas e todes – eu, você, nós – estamos no mesmo barco. As condições para enfrentar esses impactos, porém, são muito diferentes; por sua vez, as violações socioambientais se dão em sua maior parte nas regiões habitadas pelas populações mais pobres e excluídas: é o chamado “racismo ambiental”.

Racismo lado a lado com a crise do clima

Uma temática indissociável da agenda das mudanças climáticas é o racismo ambiental. O termo é usado para ressaltar que pessoas e comunidades negras são desproporcionalmente afetadas pelas consequências e os efeitos mais graves da crise do clima, uma vez que, em razão do racismo que pauta a sociedade brasileira, são maioria em locais, territórios e espaços de alta vulnerabilidade, como as favelas.

O primeiro episódio da websérie Vozes Climáticas – uma iniciativa da Revista Casa Comum e Instituto Perifa Sustentável, que conta com quatro episódios – aborda, justamente, os motivos que levam pessoas pretas a sofrerem mais com deslizamentos, enchentes, poluição e outros fatores.

“A luta por justiça climática é, na real, uma luta por igualdade. Precisamos de acesso à moradia digna e segura, saneamento básico, segurança. Precisamos de políticas públicas que protejam nossas comunidades e garantam nossos direitos”, defende Amanda Costa, jovem ativista e diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável.

Conheça a websérie completa que fala também sobre justiça ambiental, engajamento e protagonismo jovem e a importância de as mudanças climáticas constarem nos planos de governo de candidatos e candidatas.

>> Acesse: bit.ly/RCC_VozesClimáticas

O que isso significa na prática? Enquanto a poluição do ar lota postos de saúde e hospitais e sobrecarrega o Sistema Único de Saúde (SUS), a água inunda plantações inteiras e prejudica o trabalho de anos de agricultura familiar, encarecendo o preço dos alimentos, que, em alguns casos, estão sumindo das prateleiras, pois é a agricultura familiar quem mais produz para o consumo interno da população brasileira. Casas à beira dos rios amazônicos podem, literalmente, ser levadas pela água a qualquer momento, assim como regiões que serão engolidas pelo aumento do nível do mar com o degelo de calotas polares. As ondas de calor também são uma ameaça à vida humana, principalmente de crianças, adolescentes e pessoas idosas.

Engana-se quem pensa que todas essas mudanças fazem parte de algum ciclo natural da Terra, como defendem alguns grupos. A crise climática tem como sua principal causadora a humanidade, com suas múltiplas atividades em larga escala – desde a indústria até a agricultura – que, diariamente, despejam rejeitos na terra e em rios.

É diante desse contexto que se faz urgente e imprescindível a conversão ecológica. Substantivo feminino, conversão é o ato ou efeito de converter(-se) ou transformar(-se). Mudar de um estado para outro. Pode ser uma mudança de religião, de crença, de visão, ou, nesse caso, de costumes, sistemas e modos de vida. Quando aplicada à ecologia e ao contexto climático, a palavra ganha significados ainda mais potentes.

“A conversão ecológica é uma mudança profunda e radical na compreensão de como determinadas formas de produção e consumo se tornam incompatíveis com o planeta. Ela implica um compromisso coletivo, comunitário, social, com uma nova forma de ser e de estar no mundo, em comunhão com os ciclos da vida”, reflete Moema Miranda, integrante do Serviço Franciscano de Justiça, Paz e Ecologia (Sinfrajupe) e assessora da Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A conversão ecológica é, portanto, mudar o rumo e o caminho de extermínio que a humanidade tem trilhado até agora, para que, a partir de um processo de reconexão com o meio ambiente, seres humanos possam almejar um futuro de continuidade da vida no planeta com qualidade e garantia de direitos para todos.

O caminho está na Ecologia Integral

Só quem já tentou fazer alguma mudança radical em sua vida sabe o quanto pode ser difícil mudar hábitos. Por mais desafiador que seja, o Papa Francisco defende, na Encíclica Laudato Si’, que a conversão ecológica é o caminho necessário para criar “um dinamismo de mudança duradoura”.

Seja interior, integral e comunitária – diversos complementos utilizados pelo Papa –, essa conversão deve, sobretudo, ser ecológica, o que significa a produção de outras relações entre os próprios seres humanos, mas também com os animais e com o mundo que os cerca.

Direcionada a “todas as pessoas de boa vontade” em um apelo do Papa em prol do cuidado com a Casa Comum, a Laudato Si’ completa 10 anos de sua publicação, em 24 de maio de 2015.

Juntamente com o aniversário da Encíclica, a Campanha da Fraternidade 2025 adota para si a temática Fraternidade e Ecologia Integral, com o objetivo geral de promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra.

Padre Jean Poul Hansen, docente da Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG), licenciado para exercer a função de Secretário Executivo de Campanhas na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), aponta que essa é a nona vez que a ecologia aparece, de alguma forma, na Campanha da Fraternidade, “de longe o tema mais abordado na história dos 61 anos da Campanha”, e reforça que, dessa vez, o “integral” é o diferencial da Campanha.

“Em tempos passados, já falamos de ecologia verde, que é o cuidado de tudo aquilo que chamamos de Natureza. Mais recentemente, o Papa Bento XVI falava de ecologia humana, expressando que não tem sentido cuidar da ecologia verde se não cuidamos da ecologia humana. Já ouvimos falar de ecologia econômica, pois a economia tem que pensar na ecologia. E também em ecologia cultural, para gerar uma cultura de cuidado com a Casa Comum e seus habitantes. E há 10 anos, o Papa Francisco propôs, na Encíclica Laudato Si’, esse macroconceito de Ecologia Integral, que é pensar de uma maneira única todos esses conceitos de ecologia. Não existe ecologia verde sem ecologia cultural, sem ecologia econômica, sem ecologia humana. Todas estão interligadas. E é isso que o Papa chama de Ecologia Integral. Eu diria que é uma ecologia que tem a vida no centro. Não só a Natureza, o ser humano, o rio, a economia, mas que tem no seu centro toda a vida do planeta.”

Trata-se de um apelo ao zelo pela vida de um planeta que sobrevive sem os seres humanos. “Carlos Nobre, um grande cientista do clima, diz que o que está diante de nós não é a extinção do planeta Terra, mas a possibilidade da extinção da vida humana no planeta, que vai se tornar inóspito para a humanidade e para muitas outras expressões de vida, como já tem se tornado. Já há muitas espécies extintas, sejam vegetais e animais, por conta desse aquecimento global que nós já alcançamos de forma irreversível”, reforça Jean Poul.

Incompatibilidade do sistema econômico vigente

Segundo Padre Jean Poul, em um projeto de conversão, o primeiro passo é tomar consciência do que está errado. Nesse sentido, a conversão ecológica está diretamente relacionada a uma compreensão aprofundada do funcionamento do sistema econômico vigente, o capitalismo.

“Precisamos reconhecer conscientemente que o capitalismo gera em nós uma ganância pelo lucro através do consumo, lógica essencialmente predatória do meio ambiente e da vida. Se antigamente nos contentávamos com pouco, hoje não nos contentamos com muito”, afirma.

Trata-se, portanto, de uma mudança radical: ao invés de explorar o planeta, a Natureza e a vida até a exaustão, é necessário aprender a cuidar da Terra e uns dos outros, em uma lógica de cultivo e cuidado e no espírito da “sobriedade feliz”, como a define o Papa Francisco: “a capacidade de apreciar a beleza das pequenas coisas e o essencial da vida.”

O problema de separar o que é junto

Mas, por que, afinal, os seres humanos têm tamanha dificuldade de mudar e realizar a conversão ecológica? O que os impede? Luiz Felipe Lacerda, ativista socioambiental, docente da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e secretário-executivo do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental (OLMA), aponta a necessidade de uma ruptura do paradigma atual.

Para isso, uma das grandes dificuldades é romper com a falsa ideia de que as coisas são separadas. Se está tudo interligado, como o próprio Papa cita na Encíclica Laudato Si’, não existem as crises social e ambiental, mas apenas uma crise socioambiental.

“Nossas estruturas seguem separando o que, na verdade, é junto. O maior desafio para que essa conversão ecológica aconteça é a mudança de um paradigma inteiro, que nos vendeu a ideia do consumo, do utilitarismo, dos recursos naturais, da nossa relação com a Natureza como objeto, como um recurso”, afirma Luiz.

Enquanto ativista, Luiz atua no campo ambiental há mais de 20 anos. Ele comenta que, atualmente, considerando os mais recentes achados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a humanidade encontra-se no plano B, de mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas. Os relatórios recentes do IPCC mostram que a humanidade já está com 1,1°C de aumento na temperatura terrestre e que, mesmo abaixo do aquecimento indicado de 1,5°C, já estão acontecendo consequências irreversíveis às quais não é possível se adaptar mantendo os mesmos padrões de saúde.

A Natureza como sujeito de direitos

Mudar a percepção da humanidade sobre a Natureza ser considerada um sujeito de direitos é um dos objetivos da Proposta a Emenda Constitucional (PEC) dos Direitos da Natureza, proposta pela Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza.

Para Luiz, a perspectiva e a inserção dos Direitos da Natureza em constituições e demais leis de diferentes países têm sido considerada uma das principais e mais inovadoras contribuições dos movimentos sociais latino-americanos para a temática da mudança climática, tida como uma solução do Sul global.

Brasil na presidência do G20

Paralelamente a todos esses debates, o Brasil está, em 2024, presidente do G20, grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e também, a partir de agora, a União Africana. Entre as medidas previstas durante o mandato, que vai até novembro de 2024, está o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa aprovada em evento em julho, no Rio de Janeiro. Em outra frente, está o lançamento da Mobilização Global contra a Mudança do Clima.

Ao passo que muitos veem com bons olhos o Brasil ocupar temporariamente a cadeira mais alta do grupo, outras organizações da sociedade civil são reticentes e têm ressalvas quanto à própria existência do G20. Considerando que são mais de 190 países no mundo, Sandra Quintela, economista, presidente do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (Pacs) e membro da Coordenação da Rede Jubileu Sul Brasil, defende que o G20, na verdade, é uma plataforma pensada para o acúmulo de riquezas por grupos que já são ricos.

“Qual é a agenda do G20? A agenda é de que forma os ricos vão continuar sendo ricos, de que forma a prioridade para o pagamento das dívidas financeiras continua sendo mantida em detrimento ao pagamento das dívidas sociais, das dívidas ambientais, das dívidas históricas.”

É nesse contexto que nascem grupos como a Cúpula dos Povos Frente ao G20, um conjunto de movimentos, centrais sindicais, redes e OSCs com o objetivo de disputar a agenda e promover um debate crítico à Cúpula do G20, buscando a construção de alternativas diante dos desafios da conjuntura, além de denunciar as falsas soluções que os países membros do grupo dos 20 propõem às múltiplas crises da atualidade.

Membro da coordenação da Rede Jubileu Sul Brasil – uma das organizações que compõem a Cúpula dos Povos Frente ao G20 –, Sandra explica que uma das principais agendas dessa Cúpula é demandar do G20 a reparação histórica em prol da garantia de direitos, bem como a denúncia de problemáticas e interesses envolvendo diversas agendas, entre elas a da transição energética.

“O Brasil está se tornando um país exportador de energia, mas não precisamos de mais plantas energéticas porque somos autossuficientes; no ano passado tivemos um superávit energético no país. E agora estamos entrando com força total na questão das eólicas e solar, construindo grandes campos para transformar [a energia gerada] em hidrogênio verde e exportar para a Europa, que está pagando o custo da guerra da Ucrânia. É muito difícil discutir isso porque as pessoas acham que a [energia] eólica é limpa, e não é. Ela causa um impacto tremendo sobre a vida das comunidades, dos animais e da Natureza”, explica Sandra (leia matéria completa).

Para Sandra, a crise climática atual encontra sua origem no modelo econômico vigente, o capitalismo. “A transição energética é uma falsa solução para o enfrentamento da crise climática. Nós estamos vivendo uma catástrofe climática e não é porque o clima mudou. O fator gerador dessa crise climática é o modelo de produção capitalista, ou seja, tudo vira mercadoria.”

Sandra reflete que, se há anos o mundo viveu o boom das commodities, com países prosperando na exportação, a bola da vez é o boom da chamada descarbonização da economia. Os maiores prejudicados, entretanto, pelas ações realizadas em prol da descarbonização são grupos e territórios historicamente vulneráveis.

“São os territórios do povo pobre, da agricultura camponesa, dos quilombolas e indígenas que estão pagando o preço dessa chamada descarbonização da economia. O problema é que as soluções que estão oferecendo vão aprofundar as catástrofes em outras dimensões, na dimensão de quem sempre manteve a terra, as florestas, os biomas, as nascentes de rios. Tudo isso está comprometido agora, e o pior, associado a uma violência brutal que está se legitimando como algo normal.”

A resposta está nos povos originários e tradicionais

Seria impossível encerrar essa reportagem sem falar que, apesar dos inúmeros debates que circundam a agenda climática, uma coisa é certa: são as populações tradicionais – povos indígenas, da floresta, quilombolas, ribeirinhos, a população negra, das periferias urbanas e rurais, mulheres e aqueles em maior situação de vulnerabilidade – as fatias que, ao mesmo tempo, menos contribuem para o agravamento da crise socioambiental e mais sofrem com seus efeitos.

Não por acaso, são essas mesmas populações que mais colocam em prática as atitudes e posturas de cuidado, zelo, generosidade, colaboração, cooperação e o mais profundo respeito e reverência ao meio ambiente, ao que é vivo e vivente. Muito disso acontece, por exemplo, pelo fato de esses grupos de pessoas enxergarem na Natureza um verdadeiro ser vivo, que merece ter a sua vida e dignidade preservadas e asseguradas (leia entrevista completa com Ailton Krenak).

Marcos, por exemplo, reforça que a Amazônia faz bioeconomia “muito antes de o termo existir”, o que significa que há saberes delimitados e demarcados, como ele afirma, que dão conta de como fazer um fogo controlado para fazer uma roça, ou de calcular o quanto de castanha retirar de uma castanheira para ela continuar produzindo.

“Observar essas ancestralidades e esse saber que nos antecede é fundamental. Talvez essa não seria uma solução, mas uma forma de sairmos desse estado de crise, porque é uma postura de respeito muito natural de qualquer povo ou população quilombola, indígena e de comunidade tradicional. Existe uma conexão amazônica com a floresta e com os igarapés que é muito sagrada. Há um respeito por entender que ali moram seres místicos, sagrados, encantados. E eu acho isso lindo, porque atravessa diversas religiosidades, é algo espiritual, para além da religião.”

Alternativas e caminhos possíveis

Muitas são as alternativas que povos e comunidades tradicionais já colocam em prática enquanto outras formas de produzir e consumir.

Em 2019, o Papa Francisco realizou um encontro com jovens empreendedores, economistas e transformadores sociais do mundo todo para um “compromisso no espírito de São Francisco, a fim de tornar a economia de hoje e de amanhã justa, sustentável e inclusiva, sem deixar ninguém para trás.” É daí que surge a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara (ABEFC), que visa a uma nova economia a serviço da vida.

Outro exemplo de um pensar coletivo é o Fundo Cacimba. Com inspiração em poços do sertão nordestino, feitos e usados de forma coletiva para matar a sede, o Fundo Cacimba foi criado pelo Instituto Nua durante a pandemia de Covid-19 na região de São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, e, durante esse período, ajudou que educadores, voluntários, agentes de saúde, jovens, pequenos empreendedores e pessoas em situação de rua pudessem ter suas necessidades básicas atendidas. A pandemia deu uma trégua, mas a iniciativa continua: hoje, o Instituto Cacimba tem como missão resgatar o senso de viver e conviver em comunidade a partir da promoção do desenvolvimento solidário para o fortalecimento comunitário. São mais de 18 patrocinadores envolvidos, 15 projetos em ação e mais de 250 pessoas beneficiadas.

O fazer coletivo mostra-se central também em outra iniciativa. A Escola Marias oferece uma formação com foco em fortalecimento da agricultura urbana destinada especialmente para mulheres periféricas da região metropolitana de Recife (PE). Entre os temas debatidos pela iniciativa, lançada em abril deste ano, estão manejo e plantio e beneficiamento de alimentos. Com forte caráter social, a iniciativa também tem em seu escopo assuntos como direitos e justiça social, segurança alimentar, saúde, geração de renda e melhoria da qualidade de vida. Ao todo, 100 pessoas integrantes de cinco hortas comunitárias da região participarão do projeto ao longo de dois anos, executado pelo Centro Sabiá em parceria e articulação com outras instituições locais.

São exemplos de iniciativas que, de alguma forma, observam esses princípios, promovem práticas de economia solidária, colaborativa, cooperativa, e, sobretudo, que respeitam o funcionamento do ambiente natural no qual essas ações são realizadas.

“Se eu não estou unicamente direcionado para o lucro, vou observar os ciclos da Natureza e passar a respeitá-los. Eu não vou, por exemplo, eliminar a Natureza, derrubar as matas para transformar em uma roça onde eu vou produzir exaustivamente usando agrotóxicos extremamente agressivos. Eu vou praticar uma agroecologia e passo a nutrir uma grande reverência por aquilo que a Natureza está fazendo há milênios em favor da vida humana”, argumenta Padre Jean Poul.

Ele também cita vantagens e melhorias trazidas por práticas agroecológicas para as relações humanas, que deixam de ter um caráter de competitividade e passam a ser mais colaborativas.

“O outro se torna parceiro e fraterno. Ele não é mais concorrente ou despesa, mas vai se tornar um irmão. Vou cuidar dele ao invés de excluí-lo cada vez mais porque ele é descartável. Então ele não pode habitar a rua, passar fome, viver insegurança alimentar ou ser privado do sistema de saúde”, reflete.

*Essas e outras iniciativas compõem a reportagem especial sobre alternativas econômicas e a educação popular disponível no site da Revista Casa Comum: bit.ly/RCC_10_71